「経産牛はまずい」「硬い」といった評価は、かつて流通していた一部の経産牛に由来するものです。

年齢を重ねた牛の肉質が硬くなるのは事実ですが、十分な再肥育や飼育管理がされないまま出荷されていたケースも多く、 結果として「経産牛=味が落ちる」というイメージが定着してしまいました。

また、「和牛=霜降り」という価値観が主流だった時代には、赤身の旨味や個性に注目が集まることも少なく、 評価の対象にならなかったという背景もあります。

私たちが黒毛和牛の経産牛に取り組み始めたとき、SNSで「経産牛なんて廃用牛じゃないか」というコメントを受けたことがあります。 しかし、飼育方法や肉質がまったく異なることを丁寧に説明したところ、誤解は解けました。

ここで扱う経産牛は、そんな“かつての印象”とはまったく別物です。次章では、そもそも「経産牛」とは何か──定義と流通の実態について解説します。

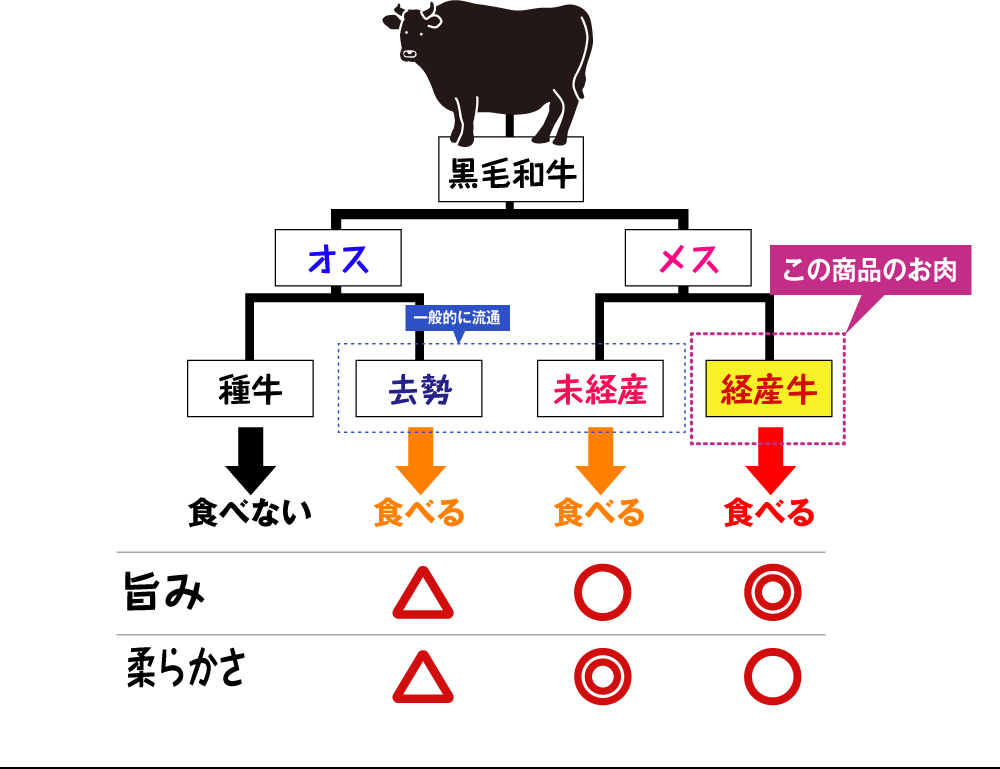

経産牛とは、繁殖を終えた母牛のことを指します。出産を複数回経験し、役目を終えた牛が「経産牛」として分類され、最終的には食肉として流通します。 特定の品種を示す言葉ではなく、あくまで“繁殖を終えたかどうか”という状態による区分です。

経産牛は一般的に年齢が高く、肉質が硬くなる傾向があるため、これまでは加工用や業務用など、味よりも価格重視の用途で扱われてきました。 過去には「安価で肉質の劣る部位」という評価を受けることが多く、そのイメージがいまだ根強く残っています。

未経産牛は出産経験がなく、比較的若いうちに出荷されるため、肉の柔らかさやサシの入りやすさにおいて有利とされています。 一方、経産牛は長期間にわたる飼育の影響から赤身の旨味が強く、育て方によっては非常に味わい深い肉質を持つようになります。

経産牛という言葉には、しばしば「硬い」「パサついている」「脂がない」といったイメージがつきまといます。確かに市場に流通している多くの経産牛がそうであるのも事実。 しかし、私たちが取り扱う「黒毛和牛の経産牛」は、それらとは一線を画します。以下では、その違いを育て方の視点から掘り下げます。

私たちが扱うのは、黒毛和牛の母牛に限った経産牛です。一般的に経産牛にはさまざまな品種が含まれますが、黒毛和牛であること、かつ特定の農家によって育てられた個体だけに限定することで、肉質や香りにおいて明確な品質差を生み出しています。

特にこだわっているのが、「再肥育」の工程を丁寧に行える農家を選んでいること。鹿児島の末吉氏をはじめとする熟練の畜産家が、私たちの求める品質に応じた再肥育を実施しています。

再肥育とは、出産を終えた母牛にあらためて栄養管理を施し、肉質を高めるための再育成を行うプロセスです。

ただ太らせるのではなく、肉の締まりと脂の質のバランスをとるため、体の状態や個体差に応じた緻密な管理が求められます。 この工程を飛ばしてしまうと、筋繊維が硬く、水分が抜けすぎた状態の肉になる可能性があります。

手間もコストもかかりますが、それでもこの工程を経ることで、私たちの経産牛は唯一無二の旨味を宿します。

再肥育において、私たちが特に大切にしているのが 「炊きエサ」 です。 とうもろこしやふすま、米ぬかなどを蒸し炊きして与えるこの飼料は、消化吸収が良く、胃腸への負担を軽減しながら肉の質を高めてくれます。

機械化や大量生産には向かない手間のかかる方法ですが、それこそが私たちのこだわり。 「炊きエサ」は、旨味のある肉質に育てるために必要な“非効率な選択” であり、他の再肥育との差別化ポイントでもあります。

かつて「和牛=霜降り」と信じられてきた時代がありました。脂の入り方こそが肉の価値を決める──そう語られてきたのも事実です。

しかし、私たちが扱う黒毛和牛の経産牛は、脂の量では語れない 「旨味構造」 を持っています。これは霜降り信仰からの転換であり、肉の本質を見つめ直す問いかけでもあるのです。

経産牛は、いわゆる「未経産牛」に比べると脂の量は控えめです。そのため、脂の甘みやとろける感覚よりも、赤身肉の濃厚な味わいとコクがストレートに伝わってきます。

たとえるなら、ダシのよくきいたスープ。脂の重たさではなく、じんわりと広がる旨味の層が、食べ進めるほどに深みを増していくのです。

「サシが少ないから物足りない」と感じるのではなく、

「サシが少ないからこそ、肉そのものの味がよくわかる」──

そんな評価を、料理人たちからいただくことも増えてきました。

経産牛の旨味は、単に濃いというだけでなく、味の複雑性=旨味構造にこそ魅力があります。

再肥育によって鍛えられた筋肉繊維、長く生きてきたことで蓄積されたアミノ酸、炊きエサで整えた脂の質。これらが折り重なるように絡み合い、味に奥行きを与えているのです。

だからこそ、シンプルな調理でも深い満足感が得られる。

むしろ、シンプルなステーキや、赤身がメインの素材勝負の料理で真価を発揮します。

市場では「明るい赤身」「真っ白な脂」が高品質とされがちです。

しかし、黒毛和牛の経産牛は、これらの“見た目基準”には当てはまらない部分こそが、本当の魅力を物語っています。

経産牛の肉色は、一般的な和牛に見られる鮮やかな赤とは異なり、深みのある小豆色を帯びることがあります。

これは決して劣化ではなく、長く生きた牛ならではの筋肉組成と、再肥育による肉質の調整の結果。

むしろこの落ち着いた色合いこそが、赤身のコクや熟成感を予感させる要素として、料理人たちから高く評価されているのです。

視覚的な派手さはありませんが、味の密度が色に現れている──そんな声もあります。

もう一つの誤解に、黄色い脂=劣化という印象があります。

しかし実際には、これは長期飼養により脂肪中に蓄積されるカロテンや餌由来の色素による自然な変化であり、品質とは無関係です。

むしろ炊きエサによって健康に育てられた牛では、脂が軽く口溶けが良いという特徴もあり、料理として仕上げた際のバランスに優れているという評価もあります。

また、脂が真っ白であることが望まれるのは、業界の“規格”に基づくものであり、味の良さとは必ずしも一致しないことも、改めて理解しておきたい点です。

経産牛は「まずい」「硬い」といった先入観を持たれやすく、一般流通の中では評価されにくい存在かもしれません。

しかし、それでもなお、この肉に強い魅力を感じ、積極的に使う料理人たちがいます。

彼らは何を見て、何を感じてこの肉を選ぶのでしょうか。

一頭の牛が子を産み、役割を終えた後にも再肥育を施すことで、最後まで「命をいただく」という循環型の考え方が実現されます。

経産牛は、大量生産・大量消費では成り立たない存在です。

むしろ、一頭ごとの物語と向き合い、その価値を見出すような料理人たちが、これを求めています。

“美味しいだけでなく、意味のある肉を使いたい”

そんな志のある料理人にとって、この肉はただの食材ではなく、「語れる肉」として、ひとつのメッセージ性をもつ存在となっているのです。

経産牛は、「炊きエサ再肥育」「手間を惜しまぬ育て方」「小さな牧場での丁寧な管理」など、背景にあるストーリーが豊かです。

調理のプロたちは、この“背景の深さ”に惹かれます。

味わいの中に、作り手の思想がある──

その価値を理解できる料理人は、単なるスペック以上のものを見ているのです。

また、使う量は多くなくていい。

だからこそ「数量限定」「一部の人だけに提供したい」と考える店舗にも適しており、プレミアムな演出にも向いています。