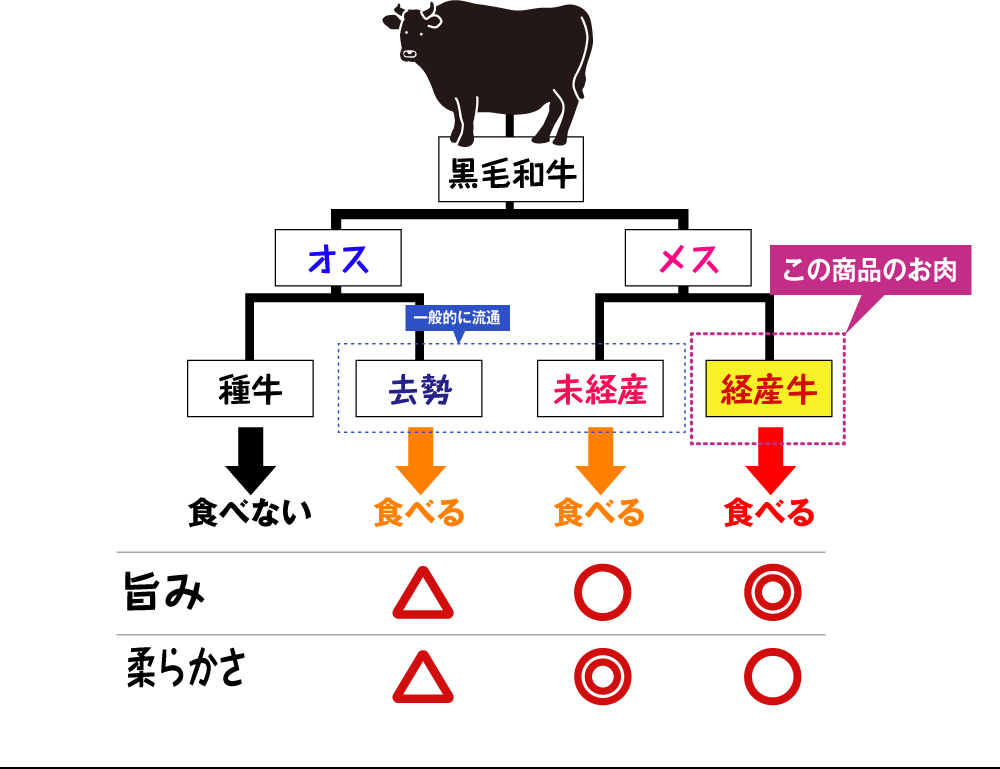

1129が扱うのは、出産を経験した黒毛和牛(経産牛)を厳選し、再肥育で肉質を整えた個体です。月齢はおおむね5〜6歳。未経産牛(24〜30カ月)と比べて時間を重ねている分、赤身の旨みがはっきり出ます。

私たちは協力牧場を限定し、1129の基準に合う個体だけを選びます。

※ここでの“経産牛”は、あくまで1129の再肥育を経た黒毛和牛が前提です。

1129の再肥育は、経産牛専用の炊きエサが軸です。国産の米ぬか・大豆・大麦・ふすま等を独自ブレンドで時間をかけて炊き上げ、ふっくらと消化に配慮して与えます。

この伝統的な方法は手間がかかるため、現在は行う生産者が少ないのが実情。1129ではこの工程を徹底し、赤身の旨みと軽い口当たりを狙って仕上げます。再肥育期間や方法は個体ごとに設計し、脂の付き方・体調・歩留まりを総合的に見て調整します。

経産牛は枝肉サイズやバラ厚みが相対的に小さく、等級(脂肪交雑中心)や歩留まりの評価軸で不利になりやすいため、流通量は多くありません。

一方で最近、赤身の個性を求める声が増えています。たとえば、東京の高級レストランから「A2等級を指定」した試食サンプルのご依頼がありました。サシの見た目(A5等級)ではなく、赤身の性格を評価したいという明確な意図で、1129の再肥育経産牛に関心をお寄せいただきました。こうした動きは、牛肉の赤身を評価する市場が増えている兆しと受け止めています。

1129の再肥育経産牛は、赤身がやや深い小豆色に見えることがあります。月齢や運動量、個体差により筋肉中ミオグロビンが比較的多いためで、鮮紅色=良という単純な物差しでは評価できません。 小豆色の赤身は味の輪郭がぼやけにくいことが多く、赤身主体の設計(焼肉カルビ、ロースト、薄切り)とも相性が良い傾向です。

経産牛(繁殖牛)と未経産牛では、育成中の飼料バランスが異なります。一般に未経産牛は「濃厚飼料(大豆・麦など)約8割+粗飼料(稲わら・牧草など)1〜2割」で、体を大きく育て、霜降り(サシ)を整える設計が主流です。 一方、経産牛は繁殖期間中に太りすぎを避けつつ健康を保つため、粗飼料の比率が高めになります。粗飼料(稲・チモシー・オーツ・牧草など)はビタミンA・B・Eを含み、さらにβカロテンの摂取量が比較的多くなります。繁殖期には黄体ホルモンの分泌も関係し、牧草由来のβカロテンをよく摂ることが多いとされます。

この背景により、脂肪が“うっすら黄色”を帯びる個体が見られます。これは飼養設計と栄養由来の色調差であり、品質の劣化を意味するものではありません。 1129の経産牛は脂での胃もたれをおこしにくく赤身が旨みが詰まっています。

未経産牛のA5サーロインは、淡い赤身に白い脂が細かく入った“ピンク色の霜降り”で見た目の美しさが際立ちます。 対して、1129の再肥育経産牛は小豆色の赤身×控えめなサシという“性格”で、噛むと広がる赤身の旨みと、重たさを感じにくい食味を志向しています(個人差あり)。 どちらが優れているかではなく、評価軸が違います。

経産牛という言葉には、しばしば「硬い」「パサついている」「脂がない」といったイメージがつきまといます。確かに市場に流通している多くの経産牛がそうであるのも事実。 しかし、私たちが取り扱う「黒毛和牛の経産牛」は、それらとは一線を画します。以下では、その違いを育て方の視点から掘り下げます。

私たちが扱うのは、黒毛和牛の母牛に限った経産牛です。一般的に経産牛にはさまざまな品種が含まれますが、黒毛和牛であること、かつ特定の農家によって育てられた個体だけに限定することで、肉質や香りにおいて明確な品質差を生み出しています。

特にこだわっているのが、「再肥育」の工程を丁寧に行える農家を選んでいること。鹿児島の末吉氏をはじめとする熟練の畜産家が、私たちの求める品質に応じた再肥育を実施しています。

再肥育とは、出産を終えた母牛にあらためて栄養管理を施し、肉質を高めるための再育成を行うプロセスです。

ただ太らせるのではなく、肉の締まりと脂の質のバランスをとるため、体の状態や個体差に応じた緻密な管理が求められます。 この工程を飛ばしてしまうと、筋繊維が硬く、水分が抜けすぎた状態の肉になる可能性があります。

手間もコストもかかりますが、それでもこの工程を経ることで、私たちの経産牛は唯一無二の旨味を宿します。

再肥育において、私たちが特に大切にしているのが 「炊きエサ」 です。 とうもろこしやふすま、米ぬかなどを蒸し炊きして与えるこの飼料は、消化吸収が良く、胃腸への負担を軽減しながら肉の質を高めてくれます。

機械化や大量生産には向かない手間のかかる方法ですが、それこそが私たちのこだわり。 「炊きエサ」は、旨味のある肉質に育てるために必要な“非効率な選択” であり、他の再肥育との差別化ポイントでもあります。

経産牛は枝肉が相対的に小さく、バラ厚みの目安は約5.5cm(5cm以下はミンチ扱いになりやすい)。未経産牛は約7〜8cm、去勢牛は約10cmが目安です。

この厚み差のため、経産牛のバラは形が整いにくく、歩留まり上の不利があります。脂や肉の色味も均一になりにくく、“見た目”基準では選ばれにくいのが実情です。

一方で、サシが入りすぎないためカルビにしても重たく感じにくい(感じ方には個人差あり)という声があり、赤身の旨味を前に出したい焼肉用として設計しやすい部位です。経産牛 仕入れの現場では、「見た目の整いより、赤身の性格を選びたい」場合に適合します。

1129の再肥育経産牛は、小豆色寄りの赤身×控えめなサシが基本の性格です。サーロインやリブでは、噛むほどに赤身の旨味がはっきり出る傾向があり、後味がだれにくい(個人差あり)のが特徴。

A5の未経産牛に見られるピンク色の霜降りの美しさとは方向性が異なり、“見栄え”より“味の設計”に重きを置くメニューで採用しやすいポジションです。

すべての部位で大差が出るわけではありません。部位によっては未経産牛との差が小さいケースもあります。

そのため、狙う提供方法(焼肉・ステーキ・薄切り・ロースト等)と、ほしい食感/後味を事前に共有いただければ、1129基準の再肥育経産牛の中から部位別に適合する個体・カットをご提案できます。効率面の不利を把握したうえで、バラ(カルビ)・サーロイン・リブなど“差が出やすい部位”から導入するのが現実的です。

1129の黒毛和牛・経産牛にご興味をお持ちの飲食店さまは、まずはお気軽にお問い合わせください。オーナー大隣がメニューやご希望部位などをうかがい、内容に合わせて少量サンプルのご用意も可能です。1129ならではの黒毛和牛の経産牛の肉の旨さを実際に試してみてください。